Иосиф Бродский

Детство и юность

Иосиф Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде, в клинике профессора Тура на Выборгской стороне. Отец, Александр Иванович Бродский (1903—1984), был военным фотокорреспондентом, в 1950 году в рамках «чистки» офицерского корпуса от евреев демобилизован, после этого работал фотографом и журналистом в нескольких ленинградских газетах. Мать, Мария Моисеевна Вольперт (1905—1983), работала бухгалтером. Раннее детство Иосифа пришлось на годы войны, блокады, затем — послевоенной бедности и тесноты, прошло без отца. В 1942 году после блокадной зимы Мария Моисеевна с Иосифом уехала в эвакуацию в Череповец.

Эстетические взгляды Бродского формировались в Ленинграде сороковых и пятидесятых. Неоклассическая архитектура, сильно пострадавшая во время бомбёжек, бесконечные перспективы петербургских окраин, вода, множественность отражений, — мотивы, связанные с этими впечатлениями его детства и юношества, неизменно присутствуют в его творчестве.

В 1955 году, в неполные шестнадцать лет, закончив семь классов и начав восьмой, Бродский бросил школу и поступил учеником фрезеровщика на завод «Арсенал». Это решение было связано как с проблемами в школе, так и с желанием Бродского финансово поддержать семью. Безуспешно пытался поступить в школу подводников. В 16 лет загорелся идеей стать врачом, месяц работал помощником прозектора в морге при областной больнице, анатомировал трупы, но в конце концов отказался от медицинской карьеры. Кроме того, в течение пяти лет после ухода из школы Бродский работал истопником в котельной, матросом на маяке, рабочим в пяти геологических экспедициях. В то же время он очень много, но хаотично читал — в первую очередь поэзию, философскую и религиозную литературу, начал изучать английский и польский языки.

В 1958 г. Бродский с друзьями рассматривал возможность бегства из СССР путём угона самолёта, но затем отказался от этого замысла. [1] В 1959 году знакомится с Евгением Рейном, Анатолием Найманом, Владимиром Уфляндом, Булатом Окуджавой.

14 февраля 1960 года состоялось первое крупное публичное выступление на «турнире поэтов» в ленинградском Дворце культуры им. Горького с участием А. С. Кушнера, Г. Я. Горбовского, В. А. Сосноры. Чтение стихотворения «Еврейское кладбище» вызвало скандал.

В августе 1961 года в Комарово Евгений Рейн знакомит Бродского с Анной Ахматовой. Иосиф становится одним из «ахматовских сирот». В 1962 году во время поездки в Псков он знакомится с Н. Я. Мандельштам, а в 1963 году у Ахматовой — с Лидией Чуковской.

В 1962 году Бродский встретил молодую художницу Марину (Марианну) Басманову. Первые стихи с посвящением «М. Б.» — «Я обнял эти плечи и взглянул…» [2], «Ни тоски, ни любви, ни печали…» [3], «Загадка ангелу» [4] датируются тем же годом. Они окончательно расстались в 1968 году после рождения общего сына Андрея Басманова.

Ранние стихи, влияния

По собственным словам, Бродский начал писать стихи в восемнадцать лет, однако существует несколько стихотворений, датированных 1956—1957 годами. Одним из решающих толчков стало знакомство с поэзией Бориса Слуцкого. «Пилигримы» [5], «Памятник Пушкину» [6], «Рождественский романс» [7] — наиболее известные из ранних стихов Бродского. Для многих из них характерна ярко выраженная музыкальность, так, в стихотворениях «От окраины к центру» [8] и «Я — сын предместья, сын предместья, сын предместья…» можно увидеть ритмические элементы джазовых импровизаций. Цветаева и Баратынский, а несколькими годами позже — Мандельштам, оказали, по словам самого Бродского, определяющее влияние на него.

Из современников на него повлияли Евгений Рейн, Владимир Уфлянд, Станислав Красовицкий.

Позднее Бродский называл величайшими поэтами Одена и Цветаеву, за ними следовали Кавафис и Фрост, замыкали личный канон поэта Рильке, Пастернак, Мандельштам и Ахматова

Преследования и ссылка

29 ноября 1963 года в газете «Вечерний Ленинград» появилась статья «Окололитературный трутень», подписанная Лернером, Медведевым и Иониным. В статье Бродский клеймился за «паразитический образ жизни». Из стихотворных цитат, приписываемых авторами Бродскому, две взяты из стихов Бобышева, а третья, из поэмы Бродского «Шествие» [9], представляла собой окончания шести строк, от которых отрезаны первые половинки. Ещё одно стихотворение было исковеркано авторами фельетона следующим образом: первая строчка «Люби проездом родину друзей» и последняя «Жалей проездом родину чужую» были объединены в одну, «люблю я родину чужую».

Было очевидно, что статья является сигналом к преследованиям и, возможно, аресту Бродского. Тем не менее, по словам Бродского, больше, чем клевета, последующий арест, суд и приговор, его мысли занимал в то время разрыв с Мариной Басмановой. На этот период приходится попытка самоубийства.

8 января 1964 года «Вечерний Ленинград» опубликовал подборку писем читателей с требованиями наказать «тунеядца Бродского». 13 февраля 1964 года Бродского арестовали по обвинению в тунеядстве. 14 февраля у него случился в камере первый сердечный приступ. С этого времени Бродский постоянно страдал стенокардией, которая всегда напоминала ему о возможной близкой смерти (это не мешало вместе с тем оставаться заядлым курильщиком). Во многом отсюда «Здравствуй, мое старение!» в 33 года и «Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной» в 40 — со своим диагнозом поэт действительно не был уверен, что доживёт до этого дня рождения.

Два заседания суда над Бродским были законспектированы Фридой Вигдоровой и составили содержание распространявшейся в самиздате «Белой книги».

Все свидетели обвинения начинали свои показания со слов: «Я с Бродским лично не знаком…», перекликаясь с образцовой формулировкой травли Пастернака: «Я роман Пастернака не читал, но осуждаю!..».

13 марта 1964 года на втором заседании суда Бродский был приговорён к максимально возможному по указу о «тунеядстве» наказанию — пяти годам принудительного труда в отдалённой местности. Он был сослан в Коношский район Архангельской области и поселился в деревне Норенская. В интервью Волкову Бродский назвал это время самым счастливым в своей жизни. В ссылке Бродский изучал английскую поэзию, в том числе с Уистеном Оденом:

В августе и сентябре несколько стихотворений Иосифа было опубликовано в коношской районной газете «Призыв».

Суд над поэтом стал одним из факторов, приведших к возникновению правозащитного движение в СССР и к усилению внимания за рубежом к ситуации с правами человека в СССР. Стенограмма Фриды Вигдоровой была опубликована в нескольких влиятельных зарубежных СМИ: «New Leader», «Encounter», «Figaro Litteraire». В конце 1964 года письма в защиту Бродского были отправлены Д. Д. Шостаковичем, С. Я. Маршаком, К. И. Чуковским, К. Г. Паустовским, А. Т. Твардовским, Ю. П. Германом. По прошествии полутора лет наказание было отменено под давлением мировой общественности (в частности, после обращения к советскому правительству Жана-Поля Сартра и ряда других зарубежных писателей).

В сентябре 1965 года по рекомендации Чуковского и Бориса Вахтина был принят в профгруппу писателей при Ленинградском отделении Союза писателей СССР, что позволило в дальнейшем избежать обвинения в тунеядстве.

В 1965 году большая подборка стихов Бродского и стенограмма суда были опубликованы в альманахе «Воздушные пути-IV» (Нью-Йорк).

В своих интервью Бродский противился навязываемому ему — особенно американской интеллигенцией — образу борца с Советской властью. Он делал утверждения вроде: «Мне повезло во всех отношениях. Другим людям доставалось гораздо больше, приходилось гораздо тяжелее, чем мне». И даже: «…я-то считаю, что я вообще всё это заслужил». В «Диалогах с Иосифом Бродским» Соломона Волкова, Бродский заявлял по поводу записи суда Фридой Вигдоровой: «Не так уж это всё и интересно, Соломон. Поверьте мне», на что Волков выражает своё возмущение:

Эмиграция

12 мая 1972 года Бродского вызвали в ОВИР ленинградской милиции и поставили перед выбором: эмиграция или «горячие денёчки», то есть тюрьмы и психбольницы. К тому времени Бродскому уже дважды приходилось проводить по несколько недель в психиатрических больницах, что было для него намного страшнее тюрьмы и ссылки. Выбрав эмиграцию, поэт пытался максимально оттянуть день отъезда, но (возможно, в связи с визитом в СССР Никсона) власти хотели спровадить его как можно быстрее.

4 июня Бродский вылетел из Ленинграда в Вену. Там, в Австрии, он был представлен У. Одену, по приглашению которого впервые участвовал в Международном фестивале поэзии (Poetry International) в Лондоне в июле 1972 г. Впоследствии Бродский жалел, что недостаточно хорошо владел английским, так что его вклад в беседу с Оденом сводился к однотипным вопросам. В тот же приезд поэт знакомится и с Исайей Берлиным.

Через месяц после этого начал работать в должности приглашённого профессора на кафедре славистики Мичиганского университета в г. Энн-Арбор: преподавал историю русской литературы, русской поэзии XX века, теорию стиха. В 1981 году переехал в Нью-Йорк. Не окончивший даже школы Бродский работал в общей сложности в шести американских и британских университетах, в том числе в Колумбийском и в Нью-Йоркском. Продолжая писать на английском языке, «чтобы быть ближе (…) к Одену», получил широкое признание в научных и литературных кругах США и Великобритании, удостоен Ордена Почётного легиона во Франции. Занимался литературными переводами на русский (в частности, перевёл пьесу Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы») и на английский — стихи Набокова.

В 1986 году написанный по-английски сборник эссе Бродского «Less than one» («Меньше единицы») был признан лучшей литературно-критической книгой года в США. В 1987 году Бродский стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, которая была присуждена ему за «всеобъемлющее творчество, насыщенное чистотой мысли и яркостью поэзии». В Стокгольме на вопрос интервьюера, считает ли он себя русским или американцем, Бродский ответил: «Я еврей, русский поэт и английский эссеист». Бродский являлся также лауреатом стипендии Макартура, Национальной книжной премии и был избран Библиотекой Конгресса поэтом-лауреатом США.

Родители Бродского двенадцать раз подавали заявление с просьбой разрешить им повидать сына (вместе или по отдельности), но даже после того, как Бродский перенёс открытую операцию на сердце в 1978 году и из клиники было написано официальное письмо с просьбой позволить родителям приехать в США для ухода за больным сыном, им было отказано. Мать Бродского умерла в 1983 году, немногим более года спустя умер отец. Оба раза Бродскому не позволили приехать на похороны. В 1986 году было написано «Представление» . Родителям посвящены «Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга…» (1985), «Памяти отца: Австралия» (1989), эссе «Полторы комнаты» (1985).

С началом Перестройки в СССР стали публиковаться стихи Бродского, литературоведческие и журналистские статьи о поэте. В 1990-х годах начали выходить книги. В 1995 году Бродскому было присвоено звание Почётного гражданина Санкт-Петербурга. Последовали приглашения вернуться на родину. Бродский откладывал приезд: его смущала публичность такого события, чествования, внимание прессы, которыми бы сопровождался его визит. Одним из последних аргументов было: «Лучшая часть меня уже там — мои стихи». Мотив возвращения и невозвращения присутствует в его стихах 1990-х годов, в частности, в стихотворениях «Письмо в оазис» (1991), «Итака» (1993), «Мы жили в городе цвета окаменевшей водки…» (1994), причем в последних двух — так, как будто возвращение действительно случилось.

В 1990 году Бродский женился на русско-итальянской переводчице Марии Соццани. С их общей дочерью он говорил по-английски.

Бродский умер от инфарктa в ночь на 28 января 1996 года в Нью-Йорке. Похоронен в одном из любимейших городов — Венеции — на кладбище острова Сан-Микеле.

В 2004 году близкий друг Бродского, лауреат Нобелевской премии поэт Дерек Уолкотт написал поэму «The Prodigal», в которой многократно упоминается Бродский. В ноябре 2005 года во дворе филологического факультета Санкт-Петербургского университета по проекту К. Симуна был установлен первый в России памятник Иосифу Бродскому.

Важнейшими темами в творчестве Бродского были речь (поэзия) и время: «Просодия — это изменение структуры времени внутри языка».

На стихи И. А. Бродского писали песни Евгений Клячкин, Александр Мирзаян, Александр Васильев, Светлана Сурганова, Диана Арбенина, Петр Мамонов и другие авторы.

Интервью с Генрихом Семеновичем Штейнбергом, 2 сентября 2004, Москва.

Генрих Семенович Штейнберг родился в Санкт-Петербурге в 1935 году. В 1959 году окончил геофизический и геологоразведочный факультеты Петербургского Горного института и в этом же году начал работать в Камчатской геолого-географической обсерватории Сибирского отделения Академии наук. В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Глубинное строение Авачинской группы вулканов». В 1969-1970 гг. работал в должности начальника экспедиции и руководителя геологической части программы ходовых испытаний лунохода, проводившихся на вулканах Шивелуче и Толбачике (Камчатка). Занимался вулканизмом Луны, сравнением морфологии лунной поверхности с вулканическими районами Земли. Необоснованно подвергался гонениям: исключен из партии (1972), уволен из Института вулканологии (1973). Поддерживал дружеские отношения с И. Бродском, В. Некрасовым, М. Растроповичем, что явилось причиной для продолжения гонений. Работал электриком в котельной (1974-1978). С 1978 г. продолжил научную работу в лаборатории вулканологии Института морской геологии и геофизики ДВО РАН (Южно-Сахалинск). В 1988 защитил докторскую диссертацию на тему «Вулканические взрывы и гейзеры: физические механизмы процессов и их соотношение». Открыл с сотрудниками на вулкане Кудрявый первый в мире минерал рения — сульфид рения. Участвовал в ежемесячно подготавливаемых прогнозах ожидаемой вулканической активности на островах Итуруп и Кунашир (Курилы) (1991). Редактор международного журнала Modern Geology (New-York-London-Paris-Tokyo). Член-корр. РАЕН (1991). Академик РАЕН (1993). Вице-президент Inter. Soc. Lunar. Geol. Член многих международных и росийских советов, рабочих групп и др. Автор более 200 статей и изобретений.

Генрих Семенович Штейнберг родился в Санкт-Петербурге в 1935 году. В 1959 году окончил геофизический и геологоразведочный факультеты Петербургского Горного института и в этом же году начал работать в Камчатской геолого-географической обсерватории Сибирского отделения Академии наук. В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Глубинное строение Авачинской группы вулканов». В 1969-1970 гг. работал в должности начальника экспедиции и руководителя геологической части программы ходовых испытаний лунохода, проводившихся на вулканах Шивелуче и Толбачике (Камчатка). Занимался вулканизмом Луны, сравнением морфологии лунной поверхности с вулканическими районами Земли. Необоснованно подвергался гонениям: исключен из партии (1972), уволен из Института вулканологии (1973). Поддерживал дружеские отношения с И. Бродском, В. Некрасовым, М. Растроповичем, что явилось причиной для продолжения гонений. Работал электриком в котельной (1974-1978). С 1978 г. продолжил научную работу в лаборатории вулканологии Института морской геологии и геофизики ДВО РАН (Южно-Сахалинск). В 1988 защитил докторскую диссертацию на тему «Вулканические взрывы и гейзеры: физические механизмы процессов и их соотношение». Открыл с сотрудниками на вулкане Кудрявый первый в мире минерал рения — сульфид рения. Участвовал в ежемесячно подготавливаемых прогнозах ожидаемой вулканической активности на островах Итуруп и Кунашир (Курилы) (1991). Редактор международного журнала Modern Geology (New-York-London-Paris-Tokyo). Член-корр. РАЕН (1991). Академик РАЕН (1993). Вице-президент Inter. Soc. Lunar. Geol. Член многих международных и росийских советов, рабочих групп и др. Автор более 200 статей и изобретений.

Лауреат ряда российских и международных премий.

Валентина Полухина. Иосиф Бродский глазами современников. Изд. Журн.” Звезда” С-С.-Птб.,.2008, 88-108

— Вы старый друг Иосифа Александровича и Ваши воспоминания очень ценны для читателей его поэзии. Когда Вы впервые встретились с Бродским?

Вы старый друг Иосифа Александровича и Ваши воспоминания очень ценны для читателей его поэзии. Когда Вы впервые встретились с Бродским?

— Иосифа я встретил в первый раз, наверное, в 58-м году, может быть, в 59-м на очередном дне поэзии, по-моему, это было в Доме культуры промкоооперации. Он выступил со стихотворением «Еврейское кладбище». Надо сказать, что я это запомнил, но особого внимания на Иосифа, как на поэта, тогда не обратил.

— И даже его манера чтения Вас не удивила?

— Да нет, пожалуй, немного удивила, но не более того. Все-таки в основном я следил за текстом, за звучанием, а не за авторской манерой выступления.

— А когда Вас удивили его тексты?

— Я обратил внимания на его стихи году в 61-м или в 62-м. До этого я к Иосифу относился как к знакомому моего друга Жени Рейна. В то время в Ленинграде существовали очень интересные поэты: Рейн, Горбовский, в Ленинградском горном институте у Глеба Семенова было замечательное литобъединение — Володя Британишский, Александр Городницкий, Леонид Агеев, Олег Тарутин, Лена Кумпан — геофизики, геологи — товарищи мои по факультету и замечательные друзья — Виктор Соснора, вернувшийся из армии, и Саша Кушнер из института Герцена. Им было по 20-25 или больше, а Иосифу еще не было и 18-ти. Про них уже можно было сказать: поэты, тогда как Иосиф только начинал, а начинающих было много.

— В 61-м году, когда вы его начали ценить, как к Вам его стихи доходили?

— Я на Камчатку уехал в 60-м году, но появлялся в Ленинграде каждый год несколько раз и встречался со своими друзьями. Женя Рейн был моим самым большим другом, с военного детства, как и Андрей Битов. Года с 54-55-го знал и друзей Жени: Толю Наймана и Диму Бобышева они учились вместе с Женей в Технологическом, знал и Володю Уфлянда и, конечно. университетских ребят: Леву Лившица (Лосева), Лёню Виноградова, Мишу Еремина, Илью Фонякова, Леву Куклина.

— А сами Вы стихи не пописывали?

— Нет, я стихов не писал, если не считать наше с Рейном сотрудничество в «Вечернем Ленинграде», в разделе «На острие пера», где мы, «джентльмены в поисках десятки», пописывали фельетончики, иногда рифмованные. Но это же не стихи, не поэзия.

— Вы упомянули, что в Вашем доме часто встречались поэты и писатели. Скажите пару слов об этих собраниях.

— Встречались часто у меня, потому что жил я в роскошной — по тем временам — большой трехкомнатной квартире, в центре города, на Пушкинской улице, дом 9, по счету 5-й от Невского, рядом с памятником Пушкину. Отец мой до войны был архитектором, в войну строил в Ленинграде аэродромы, вернее, временные посадочные площадки, а после войны аэропорты; он хорошо знал литературу. Собственно говоря, для меня и поэзия-то началась, когда, приехав из эвакуации и зная, что и положено знать к 10 годам: Пушкина, Лермонтова, Ершова, Некрасова, у отца в библиотеке нашел том Багрицкого.

— А Заболоцкого там не было?

— Нет, Заболоцкий, был позже; для 10-ти лет «Столбцы», пожалуй, рановато. Для меня, как, впрочем, и для Рейна, поэзия началась с Багрицкого, вот с этого тома. Собирались у нас очень часто. Началось это в 54-55-ом. Отец с большой любовью относился к молодежи, он и сам был очень красивый и молодой, чуть за 40. И брат, Саша, учился в политехническом и тоже интересовался литературой.

— А Иосиф бывал в Вашем доме?

— Иосиф бывал, но вообще заходил на Пушкинскую не часто, иногда с Женей Рейном. Обычно мы встречались у него. Для встречи вдвоем там, в доме, что на углу Литейного и Пестеля было очень удобно. А поскольку в Ленинград я прилетал хоть и часто, но на 2-3 недели, то ждать, как теперь говорят, тусовки, времени не было: я звонил Иосифу и мы договаривались о встрече, обычно через день, два. И встречались у него; почти всегда это были встречи вдвоем, с откровенным разговором обо всем, за кофе, бутылкой вина.

— Он уже тогда отделил для себя полкомнаты?

— Да, да. Уже у него этот ящик, эта каюта, существовала.

— И родители его никак не мешали вам?

— Нет, никак не мешали, их как бы и не было: в этой маленькой комнате было два входа — из гостиной и из коридора коммунальной квартиры, откуда мы обычно и заходили. Иногда, просидев вечер, я уходил, не увидев никого, кроме Иосифа. С Александром Ивановичем познакомился в начале 60-х, а с Марией Моисеевной значительно позже, года за 3-4 до отъезда Иосифа.

— Расскажите, пожалуйста, как Иосиф был приглашен Вами или сам захотел участвовать в геологических экспедициях?

— Иосиф начал работать в геологических экспедициях в конце 50-х. (1), а зимой 61-го года он пришел ко мне. У меня была уже некая известность, популярность в советской прессе; над этим Битов потом не без юмора поиздевался в «Путешествии к другу детства». Случился тогда в те времена эпизод, из которого сделали сенсацию: спуск в кратер действующего вулкана. Об этом в газетах, журналах написано было много, и кинохроника снимала, и на телевидении выступал. А Иосиф пришел и попросил взять его в экспедицию на вулканы. В 1961 году я его не взял, сказал: «Иосиф, ты в прошлом году из Дальневосточной экспедиции в середине сезона удрал, а мне нужны надежные рабочие». Не взял.

— А в 1961 году он сам к Вам пришел или его кто-то рекомендовал?

— Сам пришел. Он знал, что в 57-м году, когда был в Технологическом институте разгром газеты «Культура», Женю Рейна выгнали из института и сразу же после исключения должны были забрать в армию, а я устроил его на Камчатку, в экспедицию 11-го района, где работал на практике в 56 и 57-м году. Вероятно, если бы Рейн попросил за него, я бы взял, а так для меня по тем временам Иосиф был просто знакомым, ничем не примечательным.

— Так был ли случай, когда Вы его взяли к себе?

— Нет, была длинная история, как я пытался его взять в 1966-м, в 67-м, в 68-м годах. Сначала пробовал принять его в свою экспедицию на полевой сезон стандартным, легальным порядком. Как, например, два сезона работал у меня Глеб Горбовский. Работал в идеальных для поэта условиях: сидел один на тихой сейсмической станции, под вулканом, все лето писал стихи, раз в сутки менял сейсмограмму и, выходил на связь, сообщая, что на станции все нормально. Природа, горячие источники, вулканы. Но в 66-м и 67-м Иосифу не дали пропуск на Камчатку: тогда это была погранзона. В 68-м году мы «пошли другим путем». Все документы и вызов оформил я на Мишу Мейлаха: в те времена билет на самолет продавали без паспорта и при посадке на самолет документы не спрашивали: билет есть и вперед. Решили, что Иосиф полетит с билетом на имя Миши Мейлаха, а в Петропавловске, где проверка документов, я его встречу, а с милицией, пограничниками договорюсь, поскольку был начальником экспедиции и человеком достаточно известным. В июне или в июле 68-го года, получив телеграмму с датой прилета Иосифа на Камчатку, я на экспедиционном Ан-2, с которого вёл контроль за состоянием вулканов, прилетел в Елизово, на военный аэродром, где лайнеры садились. Связался с лайнером, сказал, что на борту у них находится Михаил Мейлах, которого ждет наш Ан-2, и чтоб его на проверку первым, не задерживая наш вылет. Лайнер садится, заруливает на стоянку, подкатывают трап и вместе с нарядом милиции иду я встречать Иосифа. Открывается дверь и на трап выходит Миша Мейлах. Оказывается в последний момент Иосиф решил, что за ним следят, его подловят, раскрутят дело о нарушении пограничного режима и не полетел. Так что его поездка на Камчатку не состоялась.

— А Миша Мейлах таки работал вместо Бродского?

— Миша Мейлах две недели летал со мной на вертолете, участвуя в подготовительных работах по выбору площадок с максимальным соответствием поверхности Луны по рельефу и физико-механическим свойствам пород. В следующем,1969-м и в 1970 гг. на этих площадках экспедиция, которой я руководил, проводила ходовые испытания лунохода.

— В письме к Вам Иосиф пишет: «Еще не знаю точно, уплыву ли я на «Сириусе» (2)

О каком «Сириусе» идёт речь?

— «Сириус» — парусное учебное судно морского училища, и была возможность устроиться на него матросом. Судно шло без заходов в порты и высадки на берег, поэтому для участия в рейсе виза не требовалась. Иосиф хотел устроиться матросом на это судно.

— А что Вы знаете о другой мечте Иосифа — стать лётчиком?

— Он к авиации относился серьезно, но о желании стать пилотом от него не слышал. Он хотел полетать над вулканами, особенно, когда я ему сказал, что у нас свой самолёт, по Камчатке летаем, где угодно и что можно будет попробовать управлять самолётом. В своё время я и сам так освоил Ан-2, а уж потом закончил курсы и получил свидетельство. Иосиф любил авиацию: в его стихах самолётная и вулканическая темы возникают часто. Большая печаль для русской поэзии, что он на Камчатке не был.

-И не воспел её.

-Конечно. Кстати, последние записи Пушкина, буквально за день-два до дуэли, это конспект замечательной книги Степана Крашенинникова «Описание Земли Камчатки» (3), в котором прекрасны фрагменты пушкинского описания Камчатки. Высокая поэзия, хотя по форме проза и даже не самостоятельная, а конспект.

— Вы еще упомянули об увлечении Бродского футболом. Он действительно интересовался футболом, и когда бывал в Англии и шло футбольное соревнование, он просил включить телевизор.—Что Вы знаете об этом его увлечении?

— Здесь необходимо небольшое отступление. В послевоенные годы футбол в Ленинграде, да и в Союзе был действительно спортом номер один. Футбольные матчи — как праздник. Я это хорошо помню, потому что играл в футбол с детства, сделал успешную даже стремительную карьеру.

— Профессионально?

— Да, у меня был замечательный тренер, Николай Михайлович Буднев, к которому попал я в 13 лет, в детскую команду «Труда». Он уже на втором году тренировок расписал всю мою футбольную карьеру: «в 13-14 лет играешь в детской команде, в 15- в юношеской, в 17 лет в воротах сборной юношеской Ленинграда, в 18 — за мужской коллектив в первенстве города, а в 19 — возьмут в мастера». Все так и было. В 1952 году — сборная юношеская Ленинграда, в 1953 — первая мужская «Труда»; в 1954-м взяли в мастера, а в 1955-м в дублирующий состав «Зенита», одним из двух дублеров голкипера. А вратарем «Зенита» был Леонид Иванов, великий вратарь, защищавший ворота сборной страны в 1952 году в Хельсинки, на первых для СССР Олимпийских играх; это после Иванова, в 55-м или 56-м в воротах сборной Союза появился Яшин. А в 1956-м Иванов уходил из футбола и мне пришлось принимать решение: или футбол или институт. И ушел я из большого футбола, продолжая играть за институт, за «Труд». Любовь к футболу осталась; я и на Камчатке играл за «Водник», за сборную области, да и сейчас иногда случается. А Иосиф любил футбол. И году в 59-м пару раз ездил со мной на игры, сидел у меня за воротами. В общем, он к футболу относился серьёзно. Помните:

В этом городе был бы яхт-клуб и футбольный клуб…

……………………………………………………………….

Я бы вплетал свой голос в общий звериный вой

там, где нога продолжает начатое головой.

Изо всех законов, изданных Хаммураппи,

самые главные — пенальти и угловой. (4)

— Так когда же Вы действительно прочитали и оценили стихи Бродского?

— Пожалуй, в конце 1961 и уж совсем точно: в 1962-м году я знал, что он замечательный поэт: на уровне Рейна, Горбовского, Британишского, Кушнера, Сосноры. А некий прорыв, когда я понял, что он на голову их выше — это 1965 год: «Два часа в резервуаре». Для меня она и сейчас совершенно замечательная поэма, а тогда я ее с двух прочтений запомнил наизусть.

— Он читал Вам стихи, когда Вы его навещали в этих «Полутора комнатах»?

— Читал, конечно. Всегда читал…

— Читал полностью? По памяти?

— Иногда, на длинных стихотворениях («Авраам и Исаак», «Горбунов и Горчаков») заглядывал в текст, но в основном читал наизусть. Временами это было даже немного утомительно. Когда закончил читать «Горбунова и Горчакова», сказал: «Вот за это мне когда-нибудь дадут Нобелевскую премию». Однажды, по-видимому, перед моим приходом он закончил стихотворение и сказал: «Послушай, замечательный стишок, если понравится, я тебе его посвящу». И прочитал «Дебют». Полагая, что тема, сюжет стихотворения как-то связаны с тем, кому оно посвящено, я сказал: «Иосиф, это гениальная шутка, но посвящать его мне не надо. Посвятишь какое-нибудь другое».

— «Дебют» — это 1970 год. И больше он Вам не предлагал посвящений?

— Больше не предлагал. И я про себя жалею: нужно было просто выбрать и сказать, и он бы посвятил. Но ведь живешь и думаешь, будет ещё не одна встреча. Так что остались всего два стихотворных посвящения, написанные на книгах. На сборнике «Новые стансы к Августе» он написал:

Пока ты занимался лавой,

я путался с одной шалавой.

Дарю тебе, герой Камчатки,

Той путаницы отпечатки.

От Иосифа Бродского

18 июня 1989 г. Нью-Йорк.

И на пьесе «Мрамор»:

Прочтите эту пьесу, сэр:

Она — отрыжка СССР. 18 июня 1989 г. Нью-Йорк

— А Вы наблюдали или были свидетелем каких-либо столкновений Иосифа с властями?

— Нет, не был свидетелем. Более того, уже в поздне-американском периоде, когда я там появился, он очень неохотно говорил обо всем, что касалось его процесса и отношений с властями во время ссылки.

-Кстати, когда Вы появились в Америке впервые?

— В июне 89-го. Это был мой первый выезд за кордон, потому что я был совершенно невыездной человек по знакомствам, по работе и по отношениям с КГБ. В 60-е годы, когда шла гонка за Луну, у меня появились «лунные» работы. Сначала это было для меня нечто вроде хобби. Я полагал, что лунной геологией и вулканами на Луне кто-то занимается серьёзно, но мы об этом не знаем, потому что все закрыто. Но вот появилась в «Известиях Академии Наук» некая статья по геологии Луны, которую я прочитал и понял, что почти все в ней написанное полная ерунда, даже с моих, как я считал, любительских позиций. Сел и по молодости, по заводке написал и отправил в тот же журнал большую статью, где сравнивал свою аэрофотосъемку вулканов со съемками Луны из обсерваторий и с космических станций. И еще написал короткую статью для «Докладов Академии Наук», где печатаются наиболее важные научные результаты. Но для публикации в «Докладах» необходимо представление академика. Какого? Кто из академиков у нас Луной занимается? От брата я знал, что фигурирующий в СМИ без фамилии, так называемый Главный Конструктор — академик Сергей Павлович Королев. Рабочий Адрес Королева в академическом справочнике — Президиум Академии Наук, Ленинский проспект. Туда и отправил. Статья с представлением Королева вышла в октябре 1965. Потом выяснилось, что это была единственная статья, представленная им, за всю его академическую карьеру, И тут возник контакт с чекистами: они начали давать мне материалы по геологии Луны, как опубликованные, так и полученные по своим каналам. А потом у меня с ними возник конфликт.

— Уж не пытались ли они сделать из Вас стукача?

— Пожалуй, нет. Они сразу пообещали не задавать вопросов не по делу и только однажды спросили вскользь о какой-то мелочи: то ли пьянке, то ли адюльтере; я вопрос «не заметил», а повторять они не стали. А вот после «дела о Луноходе» и увольнения из института возник серьезный конфликт, связанный с моими контактами с «западными коллегами» и друзьями из эмиграции. В 75-м году мне под расписку было объявилено официальное предупреждение. Но возвращаясь к Иосифу, мне кажется, что ему действительно не хотелось вспоминать суд, ссылку, а тем более сводить какие-то счеты, называть имена-фамилии. Ему это было не интересно.

— Потому что он не хотел считать себя жертвой режима и не хотел, чтобы другие считали его жертвой или акцентировали внимание читателей на преследовании его советскими властями.

— Да. Но, главное, сам процесс и то, что вокруг этого происходило, было ему уже давно не интересно. В то же время он был человеком невероятно любознательным, он спрашивал про вулканы и про геологию. В 1992 году, когда началось катастрофическое извержение вулкана Сьеро-Негро, в Никарагуа, и полетел я туда руководителем группы МЧС. Рейс шел через Майями и оттуда я позвонил Иосифу, позвонил рано, в начале восьмого. Ответил автоответчик, я начал диктовать мессадж, но тут он взял трубку и сказал: «Ради Бога, не рискуй, не лезь никуда и, когда все закончится, позвони сразу». Он помнил мои тяжелые травмы 62-го года на извержении Карымского вулкана: семь суток без сознания, сутки без медпомощи, длинная история. Это было во время Карибского кризиса, и военные не могли к нам прилететь. На наше счастье, на второй день после ЧП кризис закончился, и вертолет ВМС нас вывез. Ну, неважно. Иосиф повторил: «Когда все кончится, обязательно позвони мне и расскажи». Второй раз позвонил ему после успешного финиша работы на извержении. Посол устроил для меня, Юры Тарана и Юры Дубика небольшой приём и разрешил мне позвонить по международному телефону. Когда же услышал, что разговариваю с Бродским, очень зауважал (оказалось, что сам стихи пишет). Уважение посла к Иосифу очень мне помогло: потом, когда поступило приглашение от Президента Панамы дать заключение по новым кратерам, образовавшимся в районе вулкана Бару. Посол дал команду все быстро оформить, доверительно сказав мне перед вылетом: «Дипломатические отношения с Панамой только что установлены, там нет еще ни Консульства, ни Посольства, и никого из дипкорпуса. Я вот по совместительству посол, а там всего два человека из России, один на Канале, а второй из ИТАР-ТАСС, журналист, но я его не знаю, может быть, он из другого ведомства».

— В 1968 году Бродского допрашивали в КГБ по поводу «самолётного дела». Что Вы знаете об этом деле?

— Глубокая осень 1968 года. Я прилетел в Ленинград и когда мы встретились, сначала были стихи, общие разговоры, а потом я спросил его: «Что ты сейчас делаешь?» Он сказал: «Вот письмо пишу.» — «Что-то личное?» — «Да не совсем. А впрочем, вот посмотри.» Письмо адресовано было Л.И. Брежневу по поводу приговора, с высшей мерой наказания по ленинградскому «самолётному делу». Я прочитал письмо и, естественно, как реалист спросил: «Зачем тебе это? Ведь ничего не изменится: приговор из-за твоего письма не отменят, а ты и так на контроле, под колпаком: лишнее лыко в строку». Он: «Тут же смертный приговор… Я должен написать». Меня это тогда немного удивило.

О том, что его допрашивали в КГБ по «ленинградскому самолетному делу я не знал». Он об этом мне не говорил. Вот по «среднеазиатскому самолетному», но это же 50-е годы.»

Есть тут ещё один момент: если попытаться дать Иосифу предельно обобщённую характеристику, ее можно сформулировать в одной фразе — он был человек достойный. И держался с достоинством, в любой ситуации. А себя ловлю на том, что имею десяток разных лиц: здесь — директор, там — подчиненный, тут общаюсь на своём уровне, на родительском собрании в школе — отец, а на трасе с инспектором ГАИ — нарушитель, и т.д. И всюду выступаешь в новой роли: при этом пьеса — говно, режиссёр — мудак, актеры — дебилы, каждый тащит одеяло на себя. И ты им подстать, потому что играешь этот спектакль и в разных амплуа на сцену выходишь. А вот Иосиф был всегда в одном образе и не перестраивался в зависимости от обстоятельств. Он был предельно цельный человек. Граней много, а образ один. Этому можно позавидовать. И не меньше, чем таланту: ибо талант от Бога, а это от себя самого. С возрастом становишься консервативным и уже не перестраиваешься под собеседника; с годами методом сравнения, проб и ошибок, по «гамбургскому счету» устанавливаешь свой истинный уровень, или как нынче говорят — рейтинг. А Иосиф уже в 20 лет свой уровень знал. А когда ему стукнуло 25 это знали многие.

— Это весьма любопытно, что Вы рассказали о письме Бродского Брежневу. Следовательно, его письмо Брежневу при отъезде из СССР было не первым.

— Да, не первое. Не знаю отправил ли он его, но то, что оно было написано, могу засвидетельствовать, потому, что читал.

— Так всё-таки была эмиграция или высылка? Были ли у Бродского желания и попытки уехать из СССР ещё до 1972 года?

— Да, были. В 1968 году, видимо, это было связано с любовью к английской девушке (5). Учитывая его сложную личную жизнь, я никогда не спрашивал его ни о Марине, ни о других женщинах, хотя что-то на глазах происходило, что-то от Рейна знал, но самого Иосифа об этом не спрашивал. Знаю только, что брак как бы должен был состояться, но в соответсвующих органах тоже об этом знали, и девушку в Союз не пустили. Тогда у него и появилось желание оказаться заграницей для того, чтобы+ И в том же 68-м году он меня спрашивал: если он наймётся на рыболовное судно, что не так сложно было, то можно ли в узком проливе (Каттегат, Скагерак) спрыгнуть и доплыть до берега. Я ему сказал, что это совершенно безнадёжный вариант.

— Особенно учитывая, что плавать Иосиф не умел!

— Я даже не спрашивал, умеет ли он плавать, но это дохлое дело: во-первых, тебя могут с судна уложить или достать: спустить шлюпку, догнать. И даже если это сделать ночью незаметно, то два километра в холодной воде — это вариант самоубийства. Такой разговор был.

— А когда он уезжал в июне 1972 года, Вы были в Ленинграде?

— Нет, я с ним последний раз виделся в марте 72-го года.

— Скажите пару слов о том, как Вас готовили в космонавты.

— Луной я занимался давно. Сначала это было хобби, потом мне дали договорную работу, а в 66-м году после нескольких «лунных» публикаций в ведущих отечественных и зарубежных изданиях предложили перейти в Москву, в Институт космических исследований (ИКИ). Я согласился и прилетел договариваться. Когда всё согласовали я спросил: «А где будет институт?», полагая, что где-то под Москвой. Но услышал: «Станция метро Калужская!». Тогда я как-то увял, поскольку Москву, да и вообще города (кроме Петербурга, разумеется) не люблю. Посоветовался с моим учителем по Луне, А.В.Хабаковым, который сказал: «В ИКИ Вас рекомендовал я, но работы там ближайшие два года не будет, институт-то еще не построен, есть только решение Правительства о создании и значит года два там будут делить деньги, бороться за должности и т.п. У Вас есть возможность на Камчатке работать по этому направлению?» «Есть», — говорю. «Ну, вот и работайте, — сказал он, — работа себя всегда окажет». И начал я выполнять договорные работы «по лунной тематике» с ИКИ, а также институтами и КБ военно-промышленного комплекса.

А в 1968-м году профессор Черкасов, который занимался физико-механическими свойствами лунных пород и работал со своей аппаратурой на выбранных мной вулканических площадках, сказал: «Генрих, сейчас идет набор научного состава на станцию «Салют». По научным и физическим данным Вы подходите, отправьте заявление и документы.» Спрашиваю: «На чье имя заявление и какие документы?» Отвечает: «На имя Келдыша. А, впрочем, Вас Виноградов (вице-президент Академии наук) знает, тогда на его имя: заявление, анкету и характеристику». Я написал, отправил, но не думал, что этому будет дан ход. Однако, через три месяца пришла открытка-вызов. Прилетел, прошёл амбулаторную комиссию, 2-3 дня — всё нормально и тогда поместили в стационар. Там пробыл месяц и тоже всё прошёл. Может, потому, что относился к этому не слишком серьёзно. Для многих, проходивших комиссию вместе со мной, в основном сотрудников конструкторских бюро, кандидатов на места борт-инженеров, — пройти комиссию, и попасть категорию «спецконтингент» это — свет в окне, большой шаг в карьере. А у меня отношение к этому было почти спортивное, да и я по тогдашним понятиям медиков, я для спецконтингента был человек старый: 33 года, а для космоса им нужна была перспектива лет на10-15. Но, с другой стороны, космонавт-исследователь должен быть кандидатом наук, а тогда в геологии мало кто раньше сорока защищался. Одним словом, оставляют меня на центрифугу, еще на месяц. Я говорю, что не могу задерживаться, командировка кончается, у меня луноход и прочее. Они: «Как это не могу? Сейчас телеграмму пошлём, и будете сидеть столько, сколько надо.» Еле-еле упросил. Оказалось, что медицинскую комиссию проходит у них один из 52-х, а из прошедших выдерживают центрифугу двое из пяти, т.е. в среднем: один из 125, а за год клиника может пропустить не более 200, каждый прошедший на счету.

После медкомиссии направили на беседу к референту Келдыша. Просмотрел он мои бумаги и говорит: «А почему Вы не оформились?» Я не понял, говорю: «У меня допуск есть и все документы в порядке». Он уточняет: «А почему Вы не в партии?» Отвечаю: «Партия — это большая ответственность, то да сё, а потом научных работников в партию не принимают». Он: «Не валяйте дурака! Чтобы осенью на центрифугу приехали с документами». Вышел от него и не знаю, что делать. Спросил совета, у двух друзей, совершенно антиподальных по своему «социально-профессиональному статусу» — у Андрея Битова, члена Союза писателей, которого полагали надеждой русской литературы, и у Иосифа, внесоюзного, непубликуемого, отбывшего срок. Оба ответили по сути одинаково. Андрей сказал: «Система умнее и тоньше, чем мы думаем. Полагаем, что партийность, национальность, семейное положение, моральный облик определяют и т. п. Ан нет: вот русский, партийный, семейный, морально устойчивый, а за кордон не пускают, а вот — еврей, и беспартийный, и разведенный, и бабник, а везде ездит. Потому что тот не наш, а, этот наш. Система безошибочно определяет: наш — не наш. Вот и всё. Ты не писатель, не режисер, не артист. Ты вулканолог, а наука субстанция объективная и давить по партийной линии на тебя не станут. В каждой игре свои правила: так что — давай!». Примерно, то же самое было и с Иосифом. Он не был диссидентом в принятом смысле этого слова, но для власть предержащих был «не наш». Он был другой, но они этого не понимали: «двоичная система мышления»: черное/белое, чет/нечет, «кто не с нами, тот+» и т.д. Иосиф, кстати, сказал хорошие слова про Слуцкого и Окуджаву (коммунистов), а к проблеме моей отнесся с юмором и, помянув Париж и моего тезку, добавил: «Ты будешь первым евреем, которого поцелут Подгорный». Поскольку тогда встречали космонавтов с поцелуями руководителей страны и ковровой дорожкой на Красной Площади и в Кремле.

Иосиф расспрашивал меня про детали медицинских испытаний, про центрифугу; про то, что со мной делали целый месяц, ведь вращения, центрифуга только раз в неделю; о снах во время испытаний, о лунной программе, которую я писал. Вообще, Иосиф хотел знать всё.

— Вам известно, как он относился к своему еврейству?

— У меня такое впечатление, что почти никак. Ведь бывает так: идёт некий постоянный звук, шум и ты его не слышишь, точнее перстаешь слышать, он уходит в подсознание, возникая в сознании, когда кончился, когда «тишина ты лучшее из того, что слышал+» Так и еврейский комплекс — производная государственного антисемитизма, существовал тогда в подсознании, как данность и обсуждался только в случаях беспредела, т.е. выхода за некие «установленные границы». А в круге личного общения эта тема возникала разве что в анекдотическом плане. Другое дело, когда входишь в контакт с госучреждениями, партией, КГБ, МВД. Тогда вспоминаешь who is who, а не вспомнишь — напомнят. Но на Камчатке, где проработал почти 25 лет, от подобных комплексов я был избавлен. Эпиграфом, если не к жизни, то к выбору места жительства поставил бы его строки:

Если выпало в Империи родиться,

лучше жить в глухой провинции, у моря.

И от Цезаря далеко, и от вьюги.

Лебезить не нужно, трусить, торопиться. (6)

На Камчатке антисемитизма не было по причине почти полного отсутствия семитов. А те немногие, что там были, не занимали мест, на которые кто-то претендовал.

— Антисемитизма не было и в Сибири, где я родилась. Я впервые с ним столкнулась, когда переехала в Москву. Но вы оба жили в Ленинграде, где антисемитизм процветал и в школе, и в университете, и на каждом шагу. В связи с Бродским этот вопрос не праздный, потому что он писал регулярно Рождественские стихи. Как нам совместить его христианство с его еврейством?

— Да, казалось бы, это трудно совместить. Но есть ли в том необходимость? Во второй половине ХХ века в СССР, России христианство и еврейство были разными категориями: христианство — категория религиозная, а еврейство — этническая (социальная, почти политическая), не зависящая от религии. Вопрос о соотношении еврейского и христианского в творчестве (личности) Иосифа для интервью слишком серьёзен. Он годится для обсторятельной статьи или даже диссертации. Замечу, что христианская тема в большинстве его стихов сосредоточена на младенчестве Иисуса: Рождество, Сретенье. По существу тема иудео-христианская: младенец рожден, обрезан, некрещен, все окружающие его, включая священников, — иудеи, религия — Ветхий завет, Бог — Яхве, да и «храм» — синагога+ И когда говорится о взгляде Отца, Бога-отца на младенца Иисуса, чей это Бог? Иудейский, христианский? Не знаю. Идеи триединства (как и христианства) еще нет. В «Разговоре с небожителем» по строкам «+не возоплю: «Почто меня ставил?» и «+идешь на вещи по второму кругу, / сойдя с креста.» Ясно, к кому обращается автор. В «Натюрморте» Бог назван по имени. «Как совместить его христианство с еврейством?» Вероятно так же, как они совмещаются в Библии: Новый завет не отрицает Ветхого, а является его продолжением. Теория относительности Эйнштейна не отрицает классической механики Ньютона.

Был у нас однажды разговор о Боге, Жизни, вулканах. Впрочем, скорее, это был мой монолог об отличии вулкана от других геологических объектов. В геологии по результатам процесса восстанавливаешь процесс, протекавший миллионы, даже миллиарды лет назад, а вулканология, пожалуй, единственная область геологии, где наблюдаешь этот процесс в масштабе реального времени. Вулкан — это живой объект, он рождается, растёт, достигает расцвета, зрелости и потом начинается затухание, наступает старость и умирание. Возраст вулканов сопоставим с возрастом человечества — десятки или сотни тысяч лет — от питекантропов, неандертальцев и до homo sapiens. Хотя есть вулканы, которые извергались только один раз. Но большиство было активно на протяжении всего существования человечества. Человечество может себя уничтожить, а вулканы останутся. Поэтому, находясь на вулкане, который живет, дымится, дышит перегретым газом, светится раскаленными площадками, струями горящего газа, ручейками расплавленной серы, образует новые кратера и минералы, понимаешь, что он будет жить, когда не станет тебя, а может быть и человечества. Вулкан это жизнь, а жизнь это Бог. Поэтому мне близко античное или синтоистское начало, где у каждого явления природы и у вулкана тоже есть свой Бог или божок. Иосиф сказал, что ему это тоже близко. Кстати, в стихах у него не раз проходит тема «божков»: «+как жаль, что нету в христианстве бога — / пускай божка — воспоминаний+» или «+крылатых женогрудых львов, / божков невероятной мощи» и в других. По воспитанию и по культуре Бродский, как и я, христианин, точнее, иудео-христианин. Если же говорить о Боге, который по определению непознаваем, то для меня: Яхве, Иисус, Аллах, Кришна (или другие имена) названия вариантов (литературных, исторических, теологических) идеи единого Бога. Мне ближе иудео-христианский, не оттого, что он лучше мусульманского, будистского, синтоистского и пр., с которыми я и знаком-то поверхностно, а потому, что в нем я воспитан.

— Мифология?

— Да, мифология. Сюда еще можно добавить античную, которая, опять же по воспитанию, знакома лучше других. А христианство — религия, почти утопическая, ибо требует отказа от двойного стандарта, который мы на словах осуждаем, но по которому жили и живем. Думаю, что двойной стандарт — это норма человеческих отношений: к ближним своим относиться с любовью — по евангельски, по христиански, а к дальним — по справедливости, т.е. ветхозаветно, по-еврейски. И, полагаю, это правильно. Я не встречал людей, которые чужих и незнакомых детей любят как своих, да и тех, которые любят врагов своих, тоже не знаю. Я могу относится к врагам своим безразлично, но полюбить их не сумею, и пытаться не стану. Может быть, святые и могут, но я обычный человек и живу среди людей…

— И в самом христианстве ведь два Завета, Ветхий, еврейский, и Новый, христианский.

Да, два. Но в жизни и юридических документах всех времен и народов реализуется ветхозаветный принцип: «око за око и зуб за зуб». Различия могут быть количественные: не «око за око», а «око за два+»(или наоборот). Но ветхозаветный принцип справедливости, «неотвратимости наказания», а не христианское «прощение» лежит в основе всех правовых кодексов, независимо от веры, культуры, традиций.

— А что было для Иосифа самым трудным в жизни в Советском Союзе?

Пожалуй, невнимание к его стихам людей творческих, тех которых он уважал, Однажды собрались у Юрий Павловича Тимофеева, который занимался детской литературой, был влиятельным человеком и по возможности помогал молодым и способным. Я не помню по какому случаю собрались, но Иосиф пришел читать стихи, а у всех было легкое, праздничное настроение, стол накрыт — не до стихов! Он обиделся и ушел. Почти такой же сценарий был и на вечере в Союзе композиторов. И на Дне поэзии, когда замечательный человек, поэт и руководитель литобъединения Горного института Глеб Семенов остановил его выступление после первого стихотворения, поскольку в зале сидели партийно-литературные бонзы, искавшие повод прикрыть «День поэзии», который был чуть ли не единственной возможностью для выступления молодых поэтов перед большой аудиторией.

— И наконец, расскажите о Ваших встречах с Иосифом на Западе.

— В июне 1989 года я приехал в Штаты, устроился на Брайтон Бич и на второй день позвонил Иосифу, его не было, я оставил Марго свой телефон и сказал, что хочу его увидеть. Он позвонил утром и подробно объяснил, как до него добраться. Легко нашел Мортон стрит, поднимаюсь на крыльцо-лесенку с улицы, нажимаю кнопку, нет ответа. Полминуты жду и еще раз нажимаю, и вдруг снизу слышу голос: «Заходи!» Я не очень понимаю, куда заходить. Спускаюсь, иду в узкий проход, Иосиф стоит, курит и держит под козырёк. Вполне узнаваем. Конечно, он изменился, но я уже видел кое-какие его фотографии из «американской жизни».

Вспоминаю, как в марте или апреле 88 года в Доме Культуры медработников, что около Никитских ворот, был первый легальный, вечер, посвящённый Иосифу, вел его Женя Рейн. Я прилетел с Сахалина дня за два, но Женя поставил меня в список выступающих — приятно было оказаться среди достойных людей: М. Козаков, З. Гердт, Е. Камбурова. Билеты на вечер спрашивали начиная от Тверской (тогда Горького). За кулисами стоял стол для тех, кто выступал, и Миша Козаков на афише написал мне: «Генрих, неужели мы дожили и до этого?» Словом, в Нью-Йорк я приехал уже немного подготовленный: у Иосифа уже побывал Жена Рейн и кто-то еще, кажется, Саша Кушнер, Андрей Битов.

А в июне 89-го мы прогуляли день по Нью-Йорку и просидели целый вечер вдовоём на Мортон стрит. И Мэри, забыл фамилию+

— Маша Воробьёва?

— Нет, англичанка.

— Марго Пикен?

— Да, Марго. Зашла Марго, и мы поднялись к Маше Воробъёвой поужинать. Он на следующий день улетал, а я еще сутки там прожил. И Марго там жила. Странное ощущение было: 17 лет прошло, а казалось, что только неделю или месяц не виделись или не разговаривали. Вернее последний раз мы разговоривали, в 1983 году, наверное. В день рождения Иосифа мы, его друзья обычно собирались. В тот год я оказался в мае в Ленинграде, а день рождения Иосифа отмечали у Володи Уфлянда. И поскольку Иосиф знал, где будем собираться, он позвонил. И Яша (Гордин) или Володя сказал ему: «Тут твой друг с Камчатки». И несколько минут мы говорили. Я запомнил, что он ни разу не назвал меня по имени, и в разговоре никакой «информационноЙ составляющей» не было.

— То есть вы оба понимали, что разговор прослушивается и записывается?

— Конечно. Андроповские времена. Зачем называть имена, пусть расшифровывают сами. Хотя всё зафиксировано: и кто вошёл и кто что сказал. И потом помню, что там я в последний раз видел Марину Басманову. Она приехала уже в 12-м часу.

— Приехала на день рождения Иосифа?

— Да.

— Она по-прежнему выглядела красавицей?

— Да, она была интересной. Я её не видел с середины 60-х. Был еще один контакт с Иосифом: я послал ему письмо с Курил, полагая, что там, в отличие от Камчатки, я не под колпаком, точнее послал своему другу-вулканологу на Гавайи и попросил переслать в Мичиганский университет в Ан-Абор. Адреса я не знал, но это письмо дошло.

— О чём Вы говорили с ним в 1989 году? Он спрашивал Вас о России?

— Он спрашивал о России и о конкретных людях. Он был в курсе основных событий в России, а о положении в стране сказал: «По моему они (Горбачев, руководство) не знают, что делать и мне кажется, единственный выход это Союзу войти в ЕЭС, если примут. Это и Союз усилит и (с улыбкой) европейский рынок ослабит, что мне как американцу приятно.» Очень забавно, с юмором, но без малейшего оттенка неуважения к корреспондентам своим, говорил о письмах («часто с фотографиями»), приходящих от девушек: «Предлагают свои услуги: работать секретаршей, вести переписку, хозяйство и т.п. Одним словом, «ноги мыть и воду пить». Одной я обязательно отвечу: 18 лет, очень красивая и ни о чем не просит — только ответить. Пишут, что стихи услышали в школе, учителя читали, объясняли. Неплохо, а?» Или о другой эпистолярной истории (спокойно, без обиды): приходит текст «Мы до тебя, жидовская морда, доберемся и т.п.» А через неделю от того же адресата: «+мы-де в прошлом письме кое-чего напутали, примите наши извинения.» О том, что сбываются самые фантастические прогнозы. Здесь я заметил, что в Москве вышел платоновский «Котлован», о котором Иосиф в 70-м сказал мне: «Эта книга при советской власти не будет напечатана». Он улыбнулся: «Так ведь это уже не советская власть+» Напомню, что был июнь 1989 г., только что состоялся или должен был состояться последний съезд КПСС (28 или 29?), в горкомах, обкомах еще заседали выездные комиссии и КГБ был в силе..

О только вышедшей книге Толи Наймана об Ахматовой: «Это неплохая книга, но там много вранья, с первой страницы», правда, это было сказано щутя, с улыбкой — И еще: «А.А. у него невероятно болтлива, а она была молчаливым человеком. И потом мне кажется, что ему очень хотелось обязательно опубликовать те открытки, что написаны ему, а я знаю людей, которым А.А. писала длинные письма, но им и в голову не пришло бы их публиковать.»

Когда поднялись на второй этаж, где он показал мне мою комнату, я спросил, правда ли, что он держится в стороне от многих эмигрантов? Он улыбнулся и сказал, что никого не избегает, но встречается только с теми, кто ему интересен. Никаких имен он не называл. Но, когда встретился в Вашингтоне с Аксеновым и сидели мы у него дома за «рюмкой чая», Василий грустно заметил: «Ты, наверное, единственный человек в Штатах, который вчера в гостях у Иосифа был, а сегодня у меня. » Из чего я понял, что некое разделение, антагонизм существует. Впрочем, Рейн, Найман тоже и в Нью-Йорке и Вашингтоне встречались, но они, как и я, «не американцы».

— Все хотели бы встретиться с ним?

— Да. Когда днем мы с ним гуляли по Нью-Йорку, пока его «Мерседес» проходил осмотр в «русском автосервисе». Он спросил, куда я еду. Я ответил, что в Аризону. Он взглянул на мои куртку, брюки и сказал: «Там же 40 градусов, а ты так одет!». После чего привел в в магазин и купил мне лёгкий летний костюм. Это была серьезная помощь ибо в те времена россияне были бедны, как церковные крысы: валюта в Союзе не продавалась, а при наличии загранпаспорта с визой обменивали рубли на сумму не более 30 долларов, о чем делали отметку в паспорте.

— Он Вас возил на своём Мерседесе? Оценили Вы его как водителя?

— Возил. Да я как-то особенно и не обращал внимания. У него был не новый, но вполне приличный Мерседес. Надо сказать, что в Штатах ездить не трудно. Хотя в Нью-Йорке, в центральной части — не просто.

-Это не самая Ваша последняя встреча с Бродским?

— Была ещё одна встреча в Нью-Йорке в 1994 году в День Победы, 9-10 мая. Он уже жил на Бруклинских Высотах. Мы прогулялись по Нью-Йорку и, как и пять лет назад, он купил мне светлый пиджачный костюм, легкие туфли а Марине, моей жене какое-то летнее одеяние; затем пошли в китайский ресторан. Подарки друзьям и визиты в китайские рестораны составляли для него несомненное удовольствие. Он был широкий человек. Потом заторопились успеть к 7-ми часам домой, чтобы увидеть, пока не уложили спать, его дочку Нюшеньку — Анну Марию Александру. Прелестная девочка, ей тогда, кажется, еще и года не было. Там и познакомились с его женой, Марией молодой, красивой и молчаливой. Поужинали и поднялись на 2-й этаж, в его кабинет. Он читал последние стихи и только что законченные замечательные переводы из Эврипида: «Пролог и хоры из трагедии «Медея», сделанные по просьбе Любимова. Он довольно много говорил о театре, о его циклическом и поступательном развитии от античности до нащего времени. !

Был весел и остроумен. С ним мне всегда было легко, что в 60-е, что в 90-е. Курил он много, почти непрерывно, а когда сигареты кончились, послал меня на первый этаж квартиры, объяснив, где загашник; сам не пошел: «Мария догадается, за чем я, а про тебя не подумает+» От того вечера осталась 40-минутная кассета, записанная с некоторыми дефектами и потому до сих пор не распечатанная.

Попрощались очень сердечно. Первый раз за 35 лет встреч-прощаний обнял меня и поцеловал. А ведь сентиментальным он не был. Или что-то чувствовал? Не знаю. Говорил, что со здоровьем неважно, что дело идет к операции; даже просил узнать про какого-то врача из ленинградской Военно-медицинской академии. Потом спросил: «Когда ты из Вашингтона в Москву?» «24 мая». «Задержись на пару дней и приезжай 25 на день рождения.» «Конечно приеду.» На том и расстались. 22 или 23 мая пошел я менять билет в Аэрофлот, а у них уикэнд и в Вашингтоне билет не обменять, надо ехать миль за 30 в аэропорт. Да и Марине 25 надо в Москву вернуться. Одним словом, позвонил я Иосифу, объяснил, поздравил. Он сказал: «Ладно, не последний раз видимся!»

А оказалось — последний. Вернее 30 января с Женей Рейном и Сашей Кушнером прилетели мы на похороны и видели еще три дня в похоронном доме на Манхеттене, рядом с Мортон стрит и «Русским самоваром», где три дня мы его поминали+ А 1 февраля его отпели. В католическом соборе утром, в православной церкви вечером. И хоронили. Временно, в склепе. А уж летом, в Венеции — навсегда. (6)

Сноски:

1. Впервые Бродский поехал в геологическую экспедицию на Белое море в 1957-м году. См. стихотворение «Прощай, позабудь+» (1957), Сочинения Иосифа Бродского, Составитель Г.Ф. Комаров, ред. Я.А. Гордин, СПб., 1997, том 1, с. 19.

2. В письме Генриху (февраль 1968 г) Бродский пишет: «Здесь всё идёт своим паршивым чередом, и все живут своей говенной жизнью. Самое неприятное, друг мой, что человек не в состоянии совершить в этих условиях поступки, пропорциональные ситуациям, в которые он попадает. Это можно только в кино, но там — сюжета меньше. Возникает избыток психической энергии, который приводит одних в жёлтый дом, других — к скотству, третьих никуда не приводит.»

3.Степан Крашенинников. Описание земли Камчатки. ОГИЗ. Географгиз. Москва, 1948, 294 с. Книга издавалась и поздне, в 60-70 гг. Это классический труд: первое обстоятельное научное описание Камчатки, по результатам экспедиции Беринга 1740-1741 гг., в которой Крашенинников участвовал, как представитель Академии наук.

4. Сочинения Иосифа Бродского, СПб., 1997, том III, «Развивая Платона», с. 122-124.

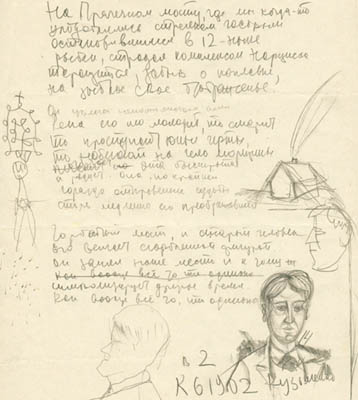

5. Речь идет о Faith Wigzel, которой посвящены стихи «На прачечном мосту» (1968) и «Пенье без музыки» (1970).

6. Сочинения Иосифа Бродского, СПб., 1997, том III, «Письма римскому другу», с. 10-12.

7. Бродский был перезахоронени в Венеции 21 июня 1998 года.

F. W.

На Прачечном мосту, где мы с тобой

уподоблялись стрелкам циферблата,

обнявшимся в двенадцать перед тем,

как не на сутки, а навек расстаться,

— сегодня здесь, на Прачечном мосту,

рыбак, страдая комплексом Нарцисса,

таращится, забыв о поплавке,

на зыбкое свое изображенье.

Река его то молодит, то старит.

То проступают юные черты,

то набегают на чело морщины.

Он занял наше место. Что ж, он прав!

С недавних пор все то, что одиноко,

символизирует другое время;

а это — ордер на пространство.

Пусть

он смотриться спокойно в наши воды

и даже узнает себя. Ему

река теперь принадлежит по праву,

как дом, в который зеркало внесли,

но жить не стали.

1968

Иосиф Бродский

интересно:

http://www.lechaim.ru/ARHIV/185/4×4.htm