Марк Ротко

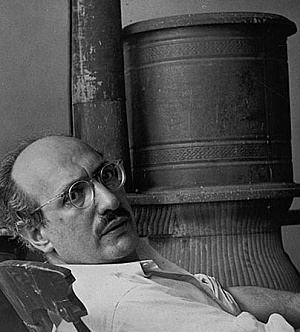

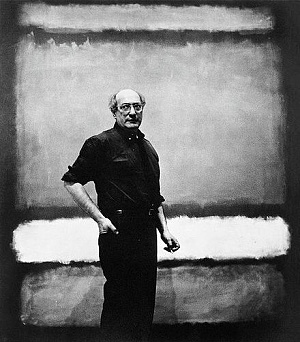

Марк Ротко (Rothko, Mark) (1903-1970), — американский художник, известный своими абстрактными картинами и декоративными росписями. Настоящее имя художника — Маркус Роткович; он родился 25 сентября 1903 в Двинске, в России (ныне Даугавпилс, Латвия). В 1913 семья эмигрировала в Портленд (шт. Орегон). В 1921 Ротко получил стипендию в Йельском университете, но проучился там только до 1923, а затем уехал в Нью-Йорк. Посещал занятия Лиги изучающих искусство, которые проходили в основном под руководством Макса Вебера, и в 1929 впервые выставил свои работы. Его произведения этого времени представляют собой композиции, романтические по духу и стилистически близкие экспрессионизму. В 1940-е годы живопись Ротко быстро эволюционировала от мечтательных полуабстрактных композиций на сюжеты из греческих трагедий к абсолютно беспредметным формам. К началу 1950-х годов он упростил структуру своих картин до двух, иногда трех зон яркого чистого цвета. С конца 1950-х годов Ротко занимался в основном созданием монументальных композиций для украшения зданий. В 1958 он получил заказ на создание декоративных панно для небоскреба Сигрэм. Однако выполненные художником композиции так и не были установлены на предназначенных для них местах. Девять из них были выставлены впоследствии в галерее Тэйт в Лондоне. В 1961 Ротко получил аналогичный заказ на украшение Холиоук-центра Гарвардского университета. Самая значительная работа Ротко — цикл из 14 картин для капеллы экуменической церкви в Хьюстоне (шт. Техас). Умер Ротко в Нью-Йорке 25 февраля 1970.

Марк Ротко (Rothko, Mark) (1903-1970), — американский художник, известный своими абстрактными картинами и декоративными росписями. Настоящее имя художника — Маркус Роткович; он родился 25 сентября 1903 в Двинске, в России (ныне Даугавпилс, Латвия). В 1913 семья эмигрировала в Портленд (шт. Орегон). В 1921 Ротко получил стипендию в Йельском университете, но проучился там только до 1923, а затем уехал в Нью-Йорк. Посещал занятия Лиги изучающих искусство, которые проходили в основном под руководством Макса Вебера, и в 1929 впервые выставил свои работы. Его произведения этого времени представляют собой композиции, романтические по духу и стилистически близкие экспрессионизму. В 1940-е годы живопись Ротко быстро эволюционировала от мечтательных полуабстрактных композиций на сюжеты из греческих трагедий к абсолютно беспредметным формам. К началу 1950-х годов он упростил структуру своих картин до двух, иногда трех зон яркого чистого цвета. С конца 1950-х годов Ротко занимался в основном созданием монументальных композиций для украшения зданий. В 1958 он получил заказ на создание декоративных панно для небоскреба Сигрэм. Однако выполненные художником композиции так и не были установлены на предназначенных для них местах. Девять из них были выставлены впоследствии в галерее Тэйт в Лондоне. В 1961 Ротко получил аналогичный заказ на украшение Холиоук-центра Гарвардского университета. Самая значительная работа Ротко — цикл из 14 картин для капеллы экуменической церкви в Хьюстоне (шт. Техас). Умер Ротко в Нью-Йорке 25 февраля 1970.

«Зрители, которые проливают слезы у моих картин, переживают те же религиозные переживания, что испытывал и я, создавая их» — писал Ротко в 1965 году. Философское и теоретическое наследие Ротко не менее значимо, чем живописное. Греческие трагедии, философия Ницше, библия, Шекспир, Кьеркегор, античная скульптура – все перерабатывалось им, и результат выливался красками на огромные холсты. Ротко не просто рисовал: он обосновывал свои живописные концепции, был чистым интеллектуалом, создавал философию идеала «простого выражения сложной мысли», идеи современного американского искусства, отталкиваясь от принципов Гете о внутренней правде и внешнем выражении культуры». Но все это слова –его и исследователей его творчества. Суть же художника — на полотне.

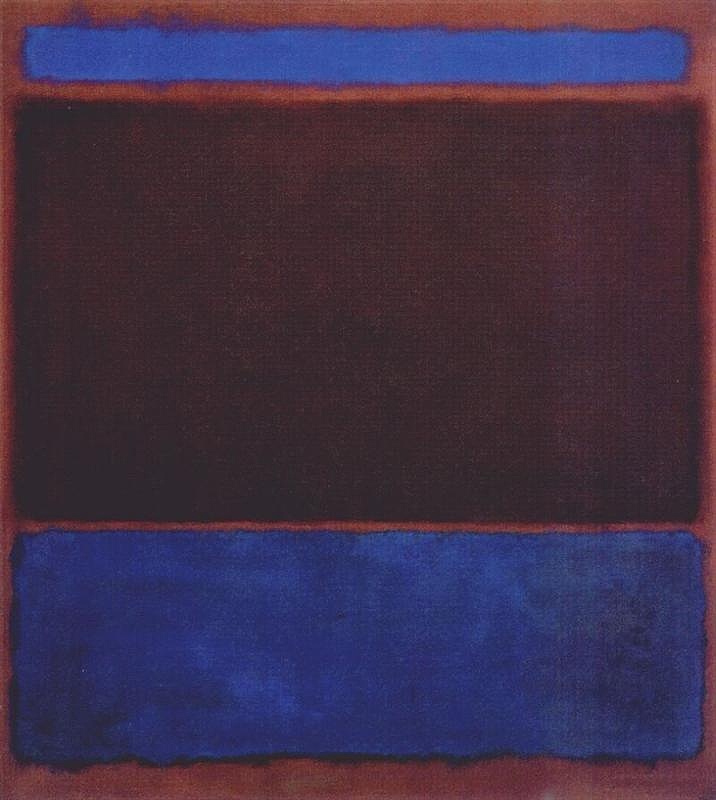

«Когда ты пишешь большую картину, ты находишься внутри своего переживания», — писал Ротко, гипнотизируя зрителей парящими прямоугольниками, отсутствием четких границ, подвижной живописью, трепещущими красками. Сам художник советовал рассматривать свои произведения с очень близкого расстояния, чтобы цветовые поля могли поглотить зрителя. Картины его живы, в них можно «войти» потревожив мелкую рябь переливчатых поверхностей, и выйти в зазеркалье, в иной мир, и оттуда, из мира красок, форм и свободы взглянуть на мир внешний, мысля в ином измерении, в соответствии с иными параметрами.

В 1970 Ротко, в возрасте 67 лет, совершил самоубийство в своей мастерской. Он смог уйти в иное измерение, декорировав свой уход: его последняя картина была написана в красных тонах, он был найден на полу студии в луже крови.

Маркус Яковлевич Роткович — Маркус Ротковиц — Марк Ротко… 1903–1970.

Маркус Яковлевич Роткович — Маркус Ротковиц — Марк Ротко… 1903–1970.

Один из самых загадочных художников современности. Его жизненный путь словно соткан из противоречий — в творческих поисках, в поступках, в жестах… Считающийся одним из идеологов и безусловно ключевой фигурой в американском абстрактном экспрессионизме, Ротко не выносил когда его работы называли абстрактными. В прошлом хорошо знавший, что такое жизнь впроголодь, демонстративно вернул заказчикам совершенно фантастический в пересчете на нынешние деньги аванс, оставив себе почти полностью законченную работу. Ждавший своего успеха и возможности зарабатывать на жизнь живописью почти пятьдесят лет, он нарочито отказывал людям, способным при желании разрушить его карьеру (что не раз бывало в истории). Как минимум социалист в душе, разделявший идеи Маркса, неприязненно относившийся к богачам и богатству, Ротко стал в итоге автором самых дорогих картин в мире, которые фактически превратились в атрибут высокого статуса своих владельцев. (Шутка ли, рекордный «Белый центр», проданный, за 65 миллионов долларов, происходил из семьи Рокфеллеров.) Мечтавший о массовом зрителе, стал в итоге создателем картин, понятных до сих пор лишь узкому кругу интеллектуалов и ценителей, если не считать народным признанием тот факт, что имя художника стало брендом, а высокая образность работ была растащена на рекламные символы (раз Ротко, значит, круто). Наконец, искавший разговора с господом через музыку своих холстов, художник, работы которого стали центральным элементом оформления церкви всех религий (http://rothkochapel.org), закончил жизненный путь совершенно отчаянным богоборческим актом…

Ротко, помнившему черту оседлости и казаков, вряд ли сильно понравилось бы, что его причисляют к русским художникам. Впрочем, антисемитизма хватало и в Америке тридцатых, не случайно художник «урезал» родовую фамилию. Но мы называем его русским не без оснований. Для начала — по факту рождения. Латвийский Двинск, нынешний Даугавпилс, на момент рождения Маркуса Ротковича — это часть России, и она будет оставаться таковой вплоть до распада империи, до 1918 года. Правда, революции Ротко уже не увидит. В 1913 году мальчика увозят в США, семья переезжает в Портленд, штат Орегон. То есть детство и отрочество прошли в России, здесь формировалось жизненное восприятие, кругозор. Кроме того что здесь он появился на свет, с Россией Ротко связывают, что интересно, и мировоззренческие темы, и конфликты. Известно, что он ценил труды Достоевского. Его собственное творчество ряд знатоков противопоставляет работам Малевича: если черный квадрат — это конец живописи, то цветовые пятна Ротко — это ее продолжение. И даже на уровне страстей Ротко предавался пороку, который в мире ассоциируется почему-то именно с русскими. Не аргумент, но еще один штрих для цельности натуры русского художника.

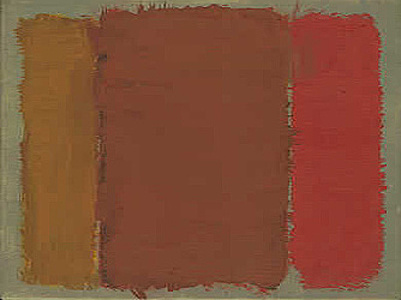

К своим новаторским открытиям в живописи Ротко шел долгих 15 лет. Прошедший через многие фигуративные увлечения, в том числе сюрреализм и фигуративный экспрессионизм, в середине 1940-х Ротко предельно упростил структуру своих картин, ограничив выразительные средства несколькими красочными блоками, образующими особую композицию. Интеллектуальная основа его работ — это почти всегда вопрос трактовки. Ротко обычно не давал прямых ответов, рассчитывая на соучастие зрителя в осмыслении работы. Это единственное, на что он определенно рассчитывал, — на эмоциональную работу зрителя. Его картины не для отдыха, не для релаксации и не для «визуального массажа». Они рассчитаны на сопереживание. Одни видят в них окна, позволяющие заглянуть в душу зрителя, другие — двери в иной мир. Есть мнение (возможно, наиболее близкое к истине), что его цветовые поля — это метафорические изображения бога.

Декоративная сила «цветовых полей» объясняется рядом специальных технических приемов, используемых Ротко. Его картины не терпят массивных рам — максимум тоненькие плашки-кромки и то в цвет холста. Края картин художник намеренно тонировал в градиент так, чтобы живописное поле теряло границы. Нечеткие границы внутренних квадратов — это тоже прием, способ без контраста создавать эффект дрожания, кажущегося взаимного наложения цветовых блоков, пульсации пятен, словно дрожания света электрических ламп. Это растворение цвета в цвете и мягкость переходов особенно удавались маслом, до перехода Ротко на непрозрачный акрил в конце шестидесятых. И этот найденный эффект электрической пульсации усиливается, если смотреть картины с близкого расстояния. По замыслу художника трехметровые холсты зрителю оптимально смотреть с расстояния не более полуметра.

Сегодня картины Ротко — гордость любого известного музея современного искусства. Так, в английской галерее Тейт есть зал Ротко, в котором живут девять картин из тех, что были написаны по контракту с рестораном Four Seasons. C этим проектом связана довольно показательная для характера Ротко история. В 1959 году к художнику по рекомендации обратились владельцы фешенебельного ресторана «Времена года», открывшегося в необычном нью-йоркском небоскребе Seagram Building (по названию компании — производителя алкоголя). Сумма контракта в пересчете на нынешние деньги составляла почти три миллиона долларов — весьма значительный гонорар даже для состоявшегося, признанного художника, каким в тот момент уже был Ротко. Тем не менее, когда работа была почти закончена, Ротко неожиданно вернул аванс и отказался передавать ее заказчику. Среди основных причин внезапного поступка биографы рассматривали нежелание угождать правящему классу и развлекать богачей за ужином. Есть также мнение, что Ротко расстроился, узнав, что его картин не увидят рядовые служащие, работающие в здании. Впрочем, последняя версия выглядит слишком уж романтично.

Спустя почти 10 лет часть холстов, подготовленных для Four Seasons, Ротко передал в дар лондонской Tate Gallery. По горькой иронии судьбы 25 февраля 1970 года, в тот день, когда ящики с картинами достигли английского порта, художник был найден в своей студии мертвым — с перерезанными венами и (видимо, для гарантии) огромной дозой снотворного в желудке.

Сегодня творчество Ротко переживает очередную волну искреннего интереса. Проходят семинары, открываются выставки, издаются монографии. На берегу Даугавы, на родине художника, установлен памятник.

Работы Ротко на рынке не являются исключительно редкими (как, например, живопись Малевича). Ежегодно на аукционах одних только его картин, не считая графики, выставляется примерно 10–15 штук. То есть не дефицит, однако за них платят миллионы и десятки миллионов долларов. И такие цены вряд ли случайны. Скорее это дань его новаторству, желание открыть новые смысловые слои и приобщиться к творческому феномену одного из самых загадочных русских художников.

Предыдущий рекорд — 27,1 миллиона долларов — принадлежал одной из картин Виллема де Кунинга.

«Белый центр» был выставлен на торги американским миллиардером Дэвидом Рокфеллером. Оценочная стоимость картины составила 40 миллионов долларов, и именно такую сумму ее владелец обязался передать после окончания аукциона на благотворительные цели.

«Белый центр (желтый, розовый и бледно-лиловый на темно-розовом)»

Марк Ротко, 1950

Сейчас в лондонской галерее Тейт Модерн проходит выставка поздних работ Ротко, которую британские журналисты называют одним из главных выставочных проектов года. На ней экспонируются, в частности, два полотна из серии «Черный на темно-бордовом», на которых изображены толстые цветовые полосы. Согласно замыслу художника, картины должны были бы висеть так, чтобы полосы были горизонтальными, но кураторы Тейт решили, что будет лучше, если они будут вертикальными.

Ротко подарил эти полотна музею незадолго до своего самоубийства в 1970 году. Перед тем, как отправить их, он разговаривал с тогдашним директором Тейт Норманом Ридом (Norman Reid). Тогда художник сказал, что картины должны висеть «горизонтально». Место на обороте холстов, где Ротко оставил свою подпись, не оставляет сомнений в том, что он хотел, чтобы они экспонировались именно так. Норман Рид даже прислал художнику макет комнаты, в которой планировалось развесить произведения, и Ротко ее одобрил. Девять лет полосы на картинах в Тейт были горизонтальными, пока Рид не послушался совета одного коллеги и решил повесить работы «вертикально».

The Art Newspaper пишет, что Ротко сам внес свою лепту в эту неразбериху. В договоре дарения, который он подписал в 1969 году, картины названы «вертикальными портретами». Вообще, сложно представить себе, чтобы Ротко не обратил внимания на этот момент. Он всегда был очень щепетилен по отношению к тому, где и как экспонируются его работы. Широко известен случай, когда он отказался отдавать свои работы ресторану Four Seasons в Нью-Йорке из-за того, что не хотел, чтобы его картины украшали место, где собираются разные «богатые ублюдки».

Что думают обо всем этом посетители музея? Имеет ли значение для них, «горизонтально» или «вертикально» висят картины? «Конечно, разница есть, — говорит 28-летняя Лора Уилкинсон (Laura Wilkinson), работающая в сфере маркетинга. — [То, как висит картина. — Ред.], влияет на нашу интерпретацию ее. Если Ротко хотел, чтобы его работы висели так, а не иначе, то именно так они и должны висеть. Вы же не будете вешать пейзаж вверх ногами». С Лорой не согласен 44-летний работник отеля Брент Уэбстер (Brent Webster). «В этом контексте будет лучше, если произведения будут висеть «вертикально», — говорит он. — В этом вся красота абстрактного искусства, в свободе интерпретации».

Не в первый раз в британских музеях картины вешаются не так, как надо. В 1965 году в Национальной галерее экспонировалась картина Винсента ван Гога (Vincent van Gogh) «Высокая трава и бабочки», которую случайно повесили вверх ногами. Ошибку заметила школьница. В 1994 году арт-критики заявили, что работа Сальвадора Дали (Salvador Dali) «Четыре жены рыбаков из Кадакеса», экспонирующаяся в лондонской Hayward Gallery, тоже висит вверх ногами. Внизу на этой картине должно быть море, а вверху — небо, но различить их на картине нельзя. Поэтому кураторы галереи отстояли свое право выставлять эту картину соответственно собственному ее трактованию.

«Сейчас почти все художники подписывают работы или рисуют на них стрелки, чтобы все знали, как их вешать», — говорит арт-дилер Мэттью Флауэрс (Matthew Flowers), которому принадлежат галереи в лондонских районах Мэйфэйр и Шордич.

В прошлые выходные представители Тейт Модерн заявили, что не смогут перевесить картины до того, как выставка закончится. Тогда, в феврале, они снимут работы со стены и посмотрят, в каких местах стоят подписи. Но не факт, что полосы на работах Ротко вновь станут горизонтальными. По мнению представителей музея, им больше идет быть вертикальными.

Марк Ротко

Июл 10, 2010 | Культура, искусство, кино

Очень занятно! Некоторые картины — определённо ночные пейзажи. Бескрайнее снежное поле и чёрное небо без Луны и звёзд. Поэтому и снег такой тёмный.

И да, почему-то хочется потрогать…

Уж как мне хотелось потрогать на летней выставке в Гараже. Но там за метр сирена срабатывала, видимо, не мы одни такие…

А по поводу восприятия: три различных мнения небезызвестных тебе людей про Ротко и Рябу — почитала ли? http://www.counterpoint.ru/?p=1852